IR(投資家情報)Investor Relations

IR(投資家情報)Investor Relations

統合レポート 加賀電子グループの 成長ポテンシャル

“加賀イズム”によって、何が変わったのか

加賀FEI株式会社社長の塚本 剛と、KAGA ELECTRONICS( THAILAND) CO., LTD.社長の鈴木 健司(前・加賀EMS十和田株式会社社長)に、加賀電子グループならではのPMI※ をどのように進めていったのか、EMS事業の今後の展開をどのように考えているかを聞きました。

※ Post Merger Integration:M&A後の統合プロセスのこと

塚本

私が専務として加賀FEI(以下、FEI)に赴任するとき、門社長から、「加賀電子らしい会社にするように」との指示を受けました。買収前の富士通エレクトロニクスの社名のとおり、FEIは富士通グループの商社であり、単体の加賀電子よりもサイズの大きな会社であったため、加賀電子の野武士のような、“とにかく切り込んでいく”スタイルをまるごと移植しても意味がない。FEIの良いところは残しながら、加賀電子らしい「チャレンジするマインド」、「しっかりとリスクヘッジする意識」を植え付けるのが、私の仕事だと考えました。

2019年1月の初顔合わせで、“これから1年間で全拠点を回りますから、覚悟してください”と宣言し、2月の静岡営業所を皮切りに、クリスマスイブには韓国まで、国内外の全拠点を訪問しました。まず、融合してから、加賀電子らしい会社にしていこうと始めましたが、翌年からコロナ禍で身動きが取れなくなったことを考えると、着任1年目で全ての拠点を回ったことは、非常に良い機会であったと思っています。

そして買収後、FEIを揺るがす出来事が相次ぐなかで、ピンチをチャンスと捉えて、加賀電子らしさを発揮する会社へと変貌していきました。

最初の出来事は、買収当時約2,300億円あった売上が、翌年は約1,300億円に減りました。これは、大口仕入先の商権喪失と、元親会社での事業構造改革が重なったことによります。そこで新たなベンダーを探す動きが一気に加速しました。FEIには、200名を超える目利きができる技術部隊がおり、良質なベンダーを探し出す能力が高いことも奏功しました。

“この商品だったら売れる”“この商品を売りたい”という声が相次ぎ、いまでは私が止めるほどの勢いです。

次は、コロナ禍、それに続く半導体不足です。正規ルートでは商品が全く調達できなくなりました。このとき、加賀電子は足りない部品を市場からかき集めて売っていました。我々はこれを「スポット販売」と呼んでいます。

“FEIではスポット販売はやらないのか”と聞いたところ、“シリアルナンバーがわからない商品や市場にある在庫は扱ってはいけないと言われてきた”という反応です。FEIのお客様はどこも部品不足でお困りでしたから、お客様の合意があって取引するのであればリスクはないと指示を出したところ、たくさんの注文をいただきました。加賀電子に比べてFEIは既存のお客様の購買規模が圧倒的に大きいため、このアプローチだけで数十億円単位の新たな売上を創出したのです。もともと、先ほど述べた技術的なアプローチができる強みを活かして顧客の設計開発部門にも顔を出していましたので、部品調達を行う調達部門だけでなく、設計開発の現場からも足りない部品の情報を得られたことも商売拡大につながった要因です。技術に詳しいという強みを活かし、部品調達だけでなく、設計開発にも顔を出せるようになったという効果もありました。

こんなにお客様に喜んでいただける、売上・利益を伸ばして決算賞与も出た――こうして、独立系商社なのだから、何でも売ってよいのだという意識が浸透していきました。加賀電子グループの商材をFEI経由で売るクロスセルも増え、グループ内の融合が進む、良いきっかけとなりました。買収当時、FEI売上の95%が富士通もしくは富士通グループの製品でしたが、今年は売上全体の半分程度が買収後に取り組んだ仕入れ先の商品となる見込みです。

鈴木

加賀EMS十和田(以下、十和田)の前身は十和田パイオニアといい、パイオニアの親工場にとっては地方にある“サテライト工場・分工場”的な位置付けでした。加賀電子の文化、商習慣、事業の進め方とは大きなギャップがありました。

まず、文化では、十和田の社員に対して加賀イズムに定めた「経営マインド」「営業マインド」「社会人としての心構え」を浸透させ、とくに「自立自走」と「努力を磨く」の定着に力を入れました。“これは、具体的にはどういうことなのか”̶̶相談ベースで具体的な事例を示しながら、一つひとつ指導していきました。

商習慣や事業の進め方では、親工場の下流工程の製造であるため、商品企画・開発、営業、資材調達の機能がありません。一方、加賀電子のEMS事業の強みは独立採算制、つまり、グループ各社が独自に事業を行ううえで、お客様へ営業し、独自に製品をつくることにあります。そこで、事業プロセス全体の足りない部分を補っていく必要がありました。

まず、上流の事業戦略、営業・商談活動、見積もりといったプロセスのマニュアルを作成し、標準化に取り組みました。製造部門のスタッフから選抜して加賀電子の行動指針「F.Y.T(. 変化に柔軟に、常に若々しく、果敢に挑戦)」を教え込み、独自の営業部門を立ち上げました。これと並行して、適任者を選び、調達のイロハから教育し、加賀電子からマニュアルを移植して購買部門をつくりました。

自分たちで営業して受注し、つくって儲けても良い、そして儲けた分は自分たちに還元される̶̶こうした意識の変革・統合、そして業務プロセスの変革・統合を1年から2年かけて行っていきました。

加賀電子グループのEMS事業はもともと、日本の製造業の海外シフトを支援する目的でスタートしましたから、製造拠点は海外が主体です。それが5年ほど前から、国際情勢、特に地政学的問題から国内製造回帰の動きが始まり、加賀電子も国内に製造拠点が必要となって、2019年10月の十和田買収に至ります。したがって、加賀電子のEMS事業のグローバルな工場ネットワークの中では、十和田が最後発なのです。

こうした背景から、加賀電子グループの営業力、部品調達力を大いに活用しています。十和田発足当初より、FEIとの協業のもと、営業と商品の企画立案・設計をFEIにお願いし、受託したら、十和田が製造を担うというビジネスモデルを進めてきました。このように、十和田単体として営業や調達の機能を持ちつつも、グループ力も活用するといった取り組みになっています。

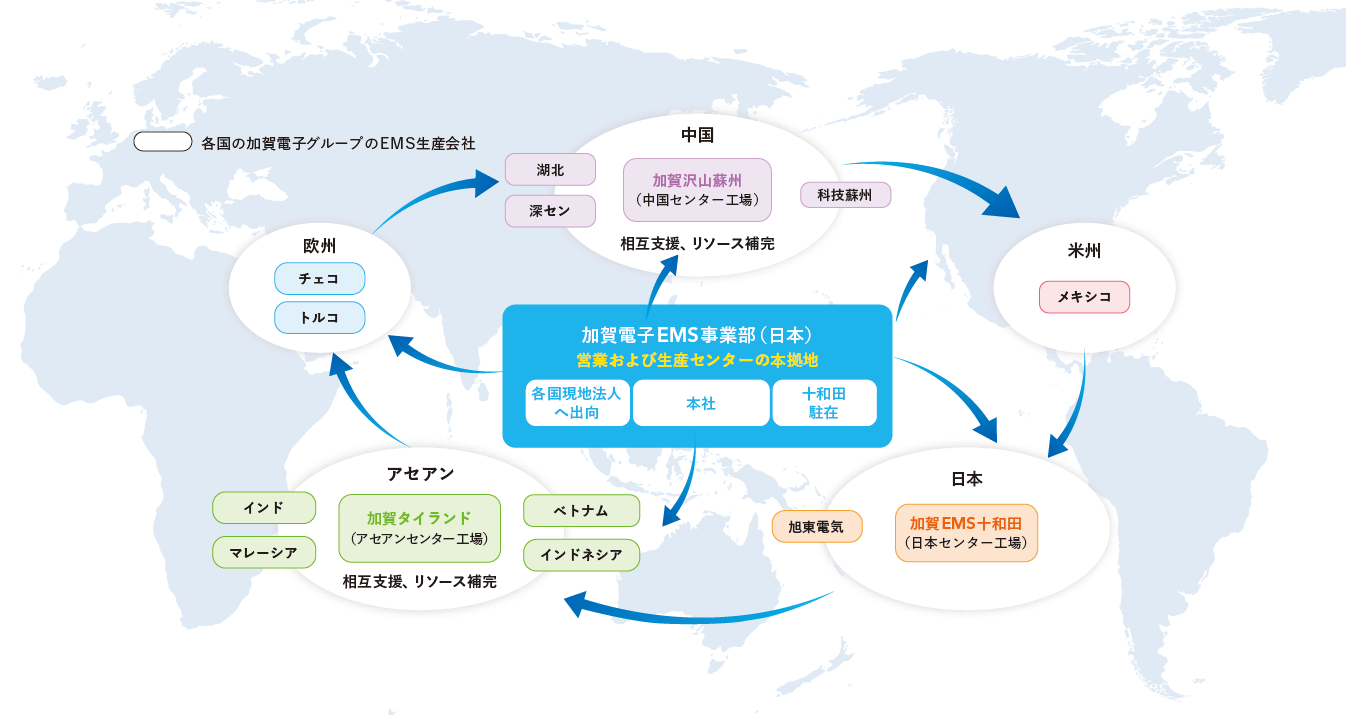

これまで十和田は、EMS事業全体のマザー工場の役割を担ってきました。一方、海外シフトした製造業は、中国を脱してアセアンを生産の中心とする潮流があります。そこで今期より、“3極・3センター工場体制”に移行しました。3センター工場とは、十和田、中国の加賀沢山電子(蘇州)、加賀タイランドです。十和田が全体の品質管理や製造ノウハウといった知的財産系の機能を担います。中国・蘇州の拠点は、量産の経験が豊富で、自動化設備を自社開発できる強みがあります。いかに安く、自社に見合った生産設備をつくるかに磨きをかけ、グループ全体で自動化設備を活用するという役割を果たしていきます。タイ拠点はアセアンにおける製造の中核として、BCPや脱中国といったトレンドから派生する新たなニーズも含め、新たなお客様を取り込み、製造していくことになります。このように、加賀電子グループのEMS事業をさらに進化させていくのが3極・3センター工場体制の狙いとなります。

EMS事業の更なる成長に向けて

鈴木

加賀電子グループのEMS事業は、そもそもの母体が電子部品商社であり、部品調達・キッティングから加工を経て基板実装、そして完成品組立へと発展させ、FEIが加わることにより、設計開発まで受託する力を備えた点に大きな特徴があります。いわば、お客様のものづくりをサポートする、最強の黒子集団であると自負しています。

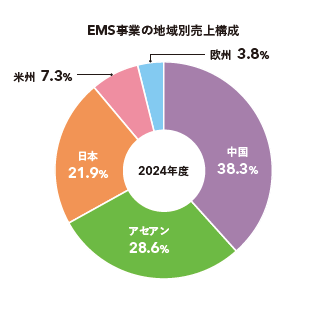

時系列で見ると、1970年代より日本国内で協力工場を活用した加工受託を開始、1992 年には香港に現地法人を設立し、中国でも同様の取り組みを始めました。1999年には、加賀電子初の自社工場を中国・深圳に立ち上げ、以来、マレーシア(2000年)、タイ(2002年)、チェコ(2009年)、中国・蘇州(2009年)、インドネシア(2014年)、中国・湖北(2015年)、メキシコ(2017年)、ベトナム(2017年)、トルコ(2018年)、インド(2018年)、青森(2019年)、鳥取(2020年)へと拡大し、現在、国内外10ヵ国に21拠点を擁しています。

このように「すべてはお客様のために」の経営理念のもと、お客様が進出する国・地域に躊躇なく、迅速に海外拠点を設置し、お客様に寄り添った地産地消対応が取れる体制を構築し、併せて日系企業以外にも商圏を拡げてきました。

半導体商社はたくさんありますが、加賀電子はEMS事業を自社工場で展開した先駆者であり、業界内では、加賀電子グループの取り扱いが最も多いと認識しています。業界でよく比較されるEMS専業の競合他社の場合、部品商社機能が十分でないため、EMS事業と電子部品商社のそれぞれの強みをしっかり連携させているのは、加賀電子ぐらいではないでしょうか。

加賀電子グループにおけるEMS事業は、お客様にとって近くて便利な「コンビニ型EMS」の多品種少量生産から、近場でほとんどそろい、まとめ買いもできる「地元スーパーマーケット型EMS」の中規模生産を得意としており、大量生産に注力する「郊外ショッピングセンター型EMS」のアジア系企業とは異なるポジションを築き上げています。

鈴木

先ほど述べた3極・3センター工場体制をもう少し詳しくご説明しましょう。

中国・蘇州のセンター工場には、同じ場所に現地の設備機器メーカーと合弁で立ち上げた加賀智能設備有限公司があり、はんだ槽や表面実装機、各種検査機など自社の生産ラインにマッチした付帯生産設備を自社開発しています。人手が多くかかっているプロセスの省人化、自動化を図る設備を内製化しているのが強みです。

自社開発した設備は、まず中国もしくはタイが先陣を切って導入し、その後、他の拠点に順次展開していく方針です。すなわち、蘇州とタイが、自社設備のパイロットおよびモデル工場となっています。

現在、私が社長を務める加賀タイランドは、加賀電子グループで最も生産面積が大きく、従業員数が多い製造拠点です。車載、エアコン、産業機器、民生機器など、さまざまな分野に対応できるのが強みです。車載に適した第一工場、無線モジュール、複写機、OS機器など産業機器を中心とした第二工場があり、目下第三工場を準備中です。第三工場では、「徹底した省人化」をコンセプトに、自動化設備をフルに導入しています。これまでは、各製造拠点には扱える製品の線引きがありましたが、加賀タイランドはあらゆる分野の製品にも対応できる工場として位置付けていきます。

現在、タイが最も売上の大きい拠点ですが、3、4年後にはメキシコがその座に就くと予想しています。

メキシコは、2017年に設立した際の旧工場(土地23,000㎡、建屋8,200㎡)から、最新の自動化・省人化設備、省エネ設備を導入した新工場(土地80,000㎡、第1期建屋20,000㎡建築済、第2期建屋20,000㎡予定)への移転を2024年4月に完了しました。第1期建屋では、「基板実装」「ユニット組立」のオペレーションを開始しており、将来的には「部品成型」「板金・プレス加工」「完成品組立」までの一貫生産体制に拡張します。5ヵ年計画では、売上高を500億円に伸ばし、2,000人の雇用を創出する計画です。

メキシコと並んで横展開するのが、マレーシアです。同地はタイのお膝元的な位置付けで、生産量も従業員数も多いのが特徴です。工程全体は、機械がアッセンブルする前工程と人が組み込む後工程の二つに分かれますが、マレーシアでは後工程が比較的多く、生産量と比較すると従業員数が多いという課題があります。なので、ここでも自動化・省人化を進めます。

一方、日本は、高品質な生産体制に裏打ちされた、創意工夫力とフレキシビリティ力が強みです。高品質な生産手法の標準化、設備革新など、ものづくりの先進化を主導し、その成果を海外拠点に横串を通していく役割となっています。

鈴木

2022年にFEIが太陽誘電から小型無線モジュール事業を譲り受け、販売のみならず、製品の企画・開発・設計を開発センターで行い、製造は十和田でつくる製品群と加賀タイランドでつくる製品群とで手分けして100%内製化で進めています。

先ほど述べたFEIとの協業の好事例であり、実際の製造にあたっては自社開発設備を導入してコスト競争力の強化に取り組んでいます。加賀電子グループにとっては、もはや、商社やEMSの域を超えた、部品メーカーとして開発-製造-販売を一体で運営する、高付加価値事業と言えます。

塚本

今回の案件は、もともと過去に富士通が持つ無線技術の一部を太陽誘電が買い取っていたという経緯もあり、事業譲渡先を検討された際、真っ先にFEIにお声がけいただきました。直ちに、日本とタイにある同社の工場を視察し、それぞれの設備を十和田と加賀タイランドに移設すれば、設備投資は多くはかからない、加賀電子グループの調達力を活かせば、製造コストがもう少し抑えられるのではないか、という計算ができました。

鈴木

生産移管の検討は、現状の生産工程をそのままコピーすることが出発点でした。一方、十和田や加賀タイランドには、同類の設備があり、新規に必要な専用設備以外は自社の設備を活用する、ただし設備が違うとスペックも違ってくるといった調整が必要となり、いかに費用を抑えながら、スムーズに移管するかに苦労しました。試作プロセスを何度も繰り返し、およそ1年3ヵ月で量産準備が整いました。

塚本

事業戦略については、中国や台湾の競合他社がやっているような廉価品の市場はターゲットにしません。

世界最小レベルの超小型や長距離通信対応など競争力のある製品をいち早く、そして幅広くお客様に提供することが差別化ポイントです。そして、FEIは製品だけでなく、各国の電波法認証を取得するサービスも提供することができます。

ですから、お客様は自社で何もやらなくてもFEIのモジュールを採用いただければ無線化された商品ができあがるわけです。そうなると、今まで電子機器や電子部品が不得手だったお客様からも無線化された通信機能付きの製品がいっぱい出てくるようになる。これは、FEIにとって大きな商機となるわけです。

さらに、この事業はモジュール単品ではなく、モジュールを搭載した基板アッセンブリまで取り込むことが狙いです。モジュールを生産する十和田や加賀タイランドの実装ラインでお客様の製品の基板自体をアッセンブリすればお客様の製造工程の短縮化が図れます。FEIにとっても、基板実装に係る部材や部品代、加工賃など付加価値がより高まります。

電子部品商社とEMSメーカーの機能を併せ持つ加賀電子グループだからこそ実現可能なビジネスだと言えます。

今後の収益成長にご期待いただきたいと思います。