加賀電子グループでは、CSRならびにサステナビリティの推進を重要な経営課題と捉え、2021年にサステナビリティ中⻑期経営計画を策定しております。中でも事業活動を通じたCO2排出量の削減、廃棄物の削減と再利用の推進に取り組むとともに、環境に配慮した製品およびサービスを提供することで地球環境への貢献を進めています。また、マテリアリティの一つとして「クリーンな地球環境を作る」を掲げて気候変動への対応に取り組んでおり、TCFD提言の枠組みに沿って重要な移行リスク・物理的リスクおよび機会を認識するとともに、その対応方針を次の通りとしております。

サステナビリティSUSTAINABILITY

環境

加賀電子グループは、「すべてはお客様のために」 の経営理念のもと、お客様のニーズにお応えしつつ、持続可能な社会の実現に向けて、かけがえのない地球を守り、より良い自然環境の保護と改善に努めます。

- 1

- 加賀電子グループは、全ての役員および社員(契約社員、派遣社員等を含む。以下同じ。)で環境マネジメントシステムを組織し、商品とサービスの提供など全ての事業活動において、地球環境の保全および汚染の予防を推進する。

- 2

- 事業活動の遂行にあたっては、環境関連の法規則および要件ならびに加賀電子グループが同意するその他の要求事項を遵守する。

- 3

- CO2 排出量を削減し、再生可能エネルギー利用を促進するとともに、気候変動の緩和に向け、事業活動を通じた省エネルギー・省資源の取り組みを徹底する。

- 4

- 加賀電子グループが取り扱う商品・サービスは、可能な限り次の要件を満たすものとする。

・環境に優しい物質で構成されていること

・再利用やリサイクル可能で廃棄物の削減が出来ること

・最新のエレクトロニクス技術で省エネルギー・省資源の設計であること

- 5

- 環境および生物多様性の保全に関して役員および社員の意識向上を図り、環境方針の実践に向けた啓蒙・教育を行う。

- 6

- 環境方針は加賀電子グループのホームページおよび統合レポート等を通じて広く社会に公表する。

TCFD提言の対応状況

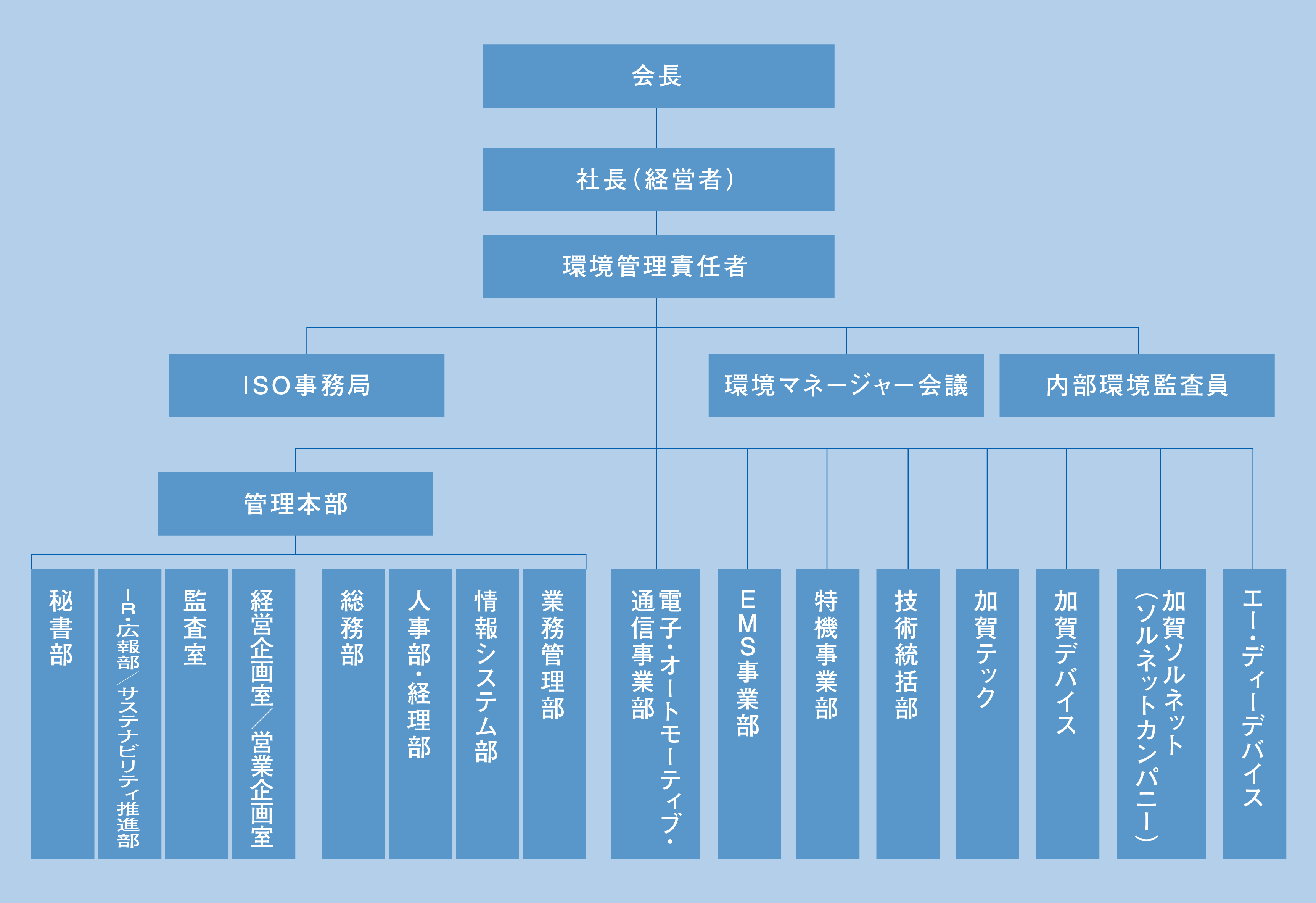

ガバナンス

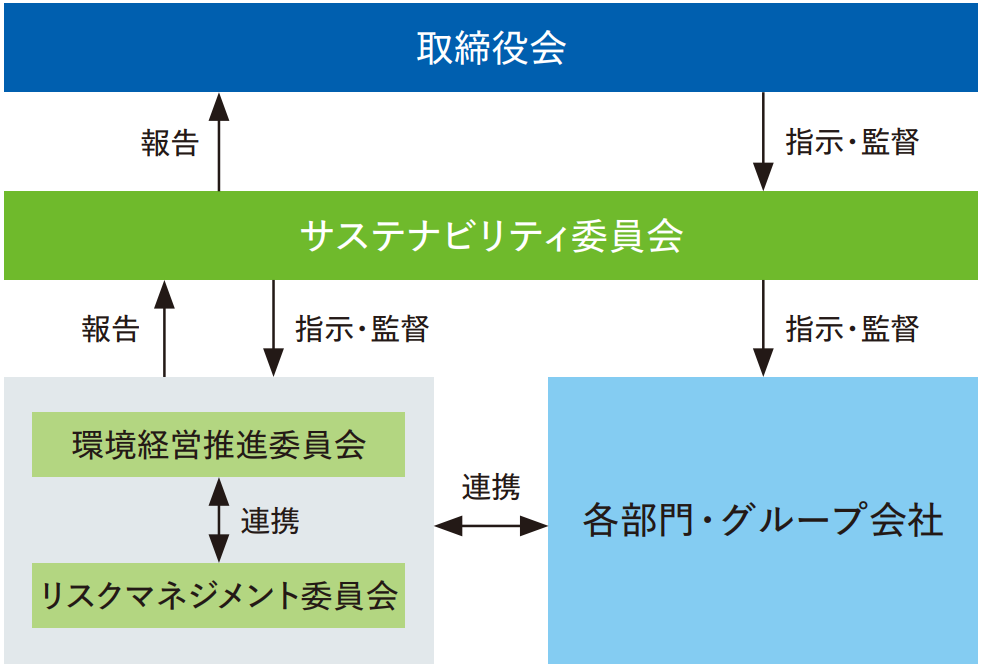

当社グループは、環境・社会・ガバナンス等に関わる中長期の経営課題について、グループ横断的な施策の実行を通じて当社グループの企業価値向上につなげることを目的に、従前のCSR委員会およびSDGs委員会を統合・集約し、2024年4月より「サステナビリティ委員会」を新たに設置、その直下に「環境経営推進委員会」「リスクマネジメント委員会」など6つの専門委員会を配しました。

当委員会は原則、半期に1回開催され、社長執行役員を委員長、各部門を統括する執行役員を委員、サステナビリティ推進部を事務局として構成されております。事務局では、各専門委員会と連携して、当社グループのサステナビリティ推進活動に関する情報収集・開示・報告の対応、その他サステナビリティ委員会の円滑な開催のための運営補助の役割を担っております。

委員会の役割として、環境経営推進委員会をはじめ各専門委員会にて洗い出されたサステナビリティ関連の検討事項に対する審議や、当社グループにおける気候変動関連事項を含むESG課題に関する戦略策定ならびに施策の展開の他、目標の策定、進捗状況のモニタリング等を行っております。

サステナビリティ委員会にて検討・決定された内容は、都度取締役会に報告され、取締役会では報告内容について委員会に諮問のうえ、委員会より展開された施策の指示・監督を行っております。

戦略

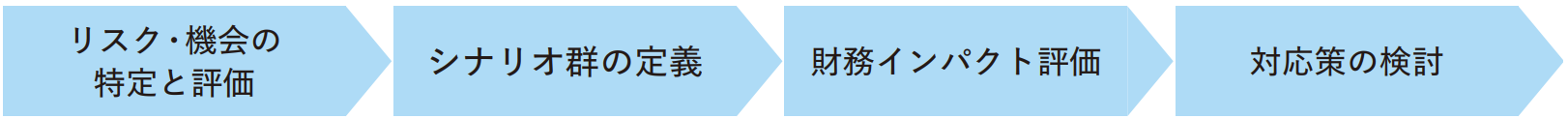

分析のプロセス

TCFD提言で示された各リスク・機会の項目を参考に、気候変動問題が当社グループの事業に及ぼすリスク・機会に関して、以下のステップで検討いたしました。

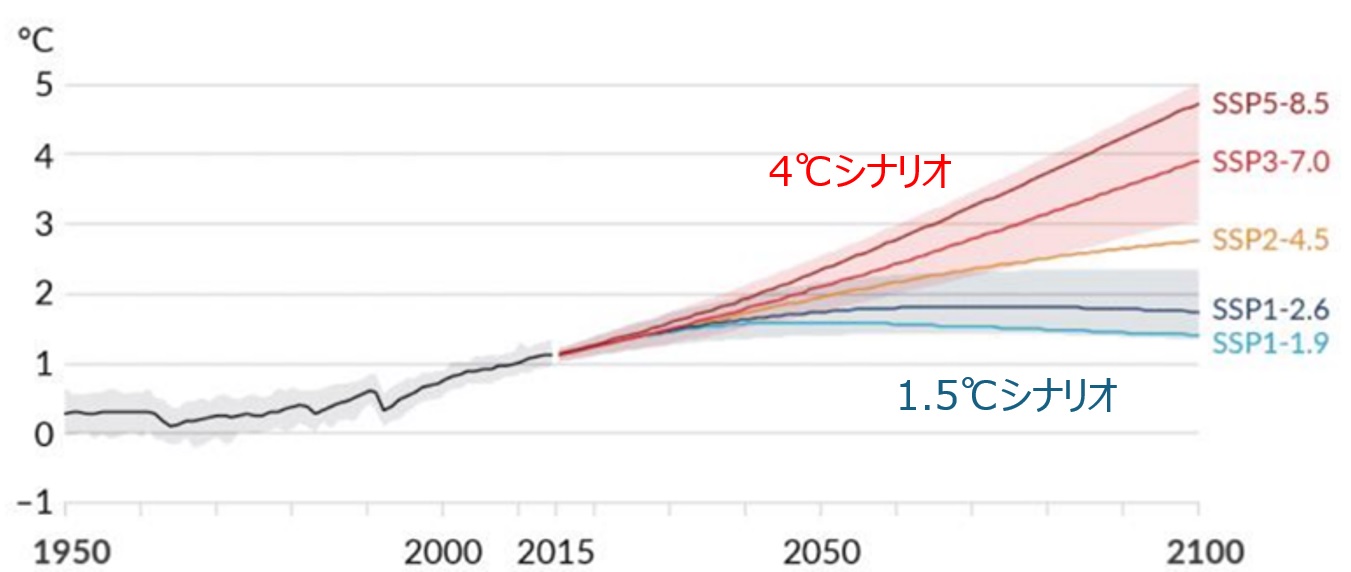

気候変動シナリオについて

気候変動の影響を抑制するためにカーボンニュートラル実現を目指した取り組みが活発化し、世界の平均気温上昇を産業革命期以前と比較して1.5℃未満に抑えることを目指したシナリオ。1.5℃シナリオでは、移行リスクの中でも政策・法規制リスクの影響が2℃シナリオに比べて大きくなると想定されています。

気候変動対策が現状から進展せず、世界の平均気温が産業革命期以前と比較して今世紀末頃に約4℃上昇するとされるシナリオ。物理的リスクにおける異常気象の激甚化や海面上昇リスクによる影響が大きくなると想定されています。

出典:IPCC第6次評価報告書第1作業部会報告書 政策決定者向け要約 暫定訳(文部科学省及び気象庁)より、図SPM.8を転載

リスク・機会のインパクト評価と対応策の選定

1.5℃シナリオでは脱炭素化への外圧が強まることで、 燃料や原材料の脱炭素化が進み、調達費用や排出規制への対応費用が増加することが予想されます。一方、顧客からは省エネ・低炭素製品が求められるため、省電力化に寄与するパワー半導体や情報機器のリユース・リサイクルなどの既存ビジネスの需要拡大、排出削減対応実施による新規ビジネス機会の獲得が予想されます。

4℃シナリオでは、低炭素化・脱炭素化は推進されるが効果は限定的で、CO2排出量は増加傾向となり、異常気象や災害リスクが高まるため、製造拠点の被災やサプライチェーン寸断などの発生を想定し、自社外を含めたBCP対策の強化が必要となります。

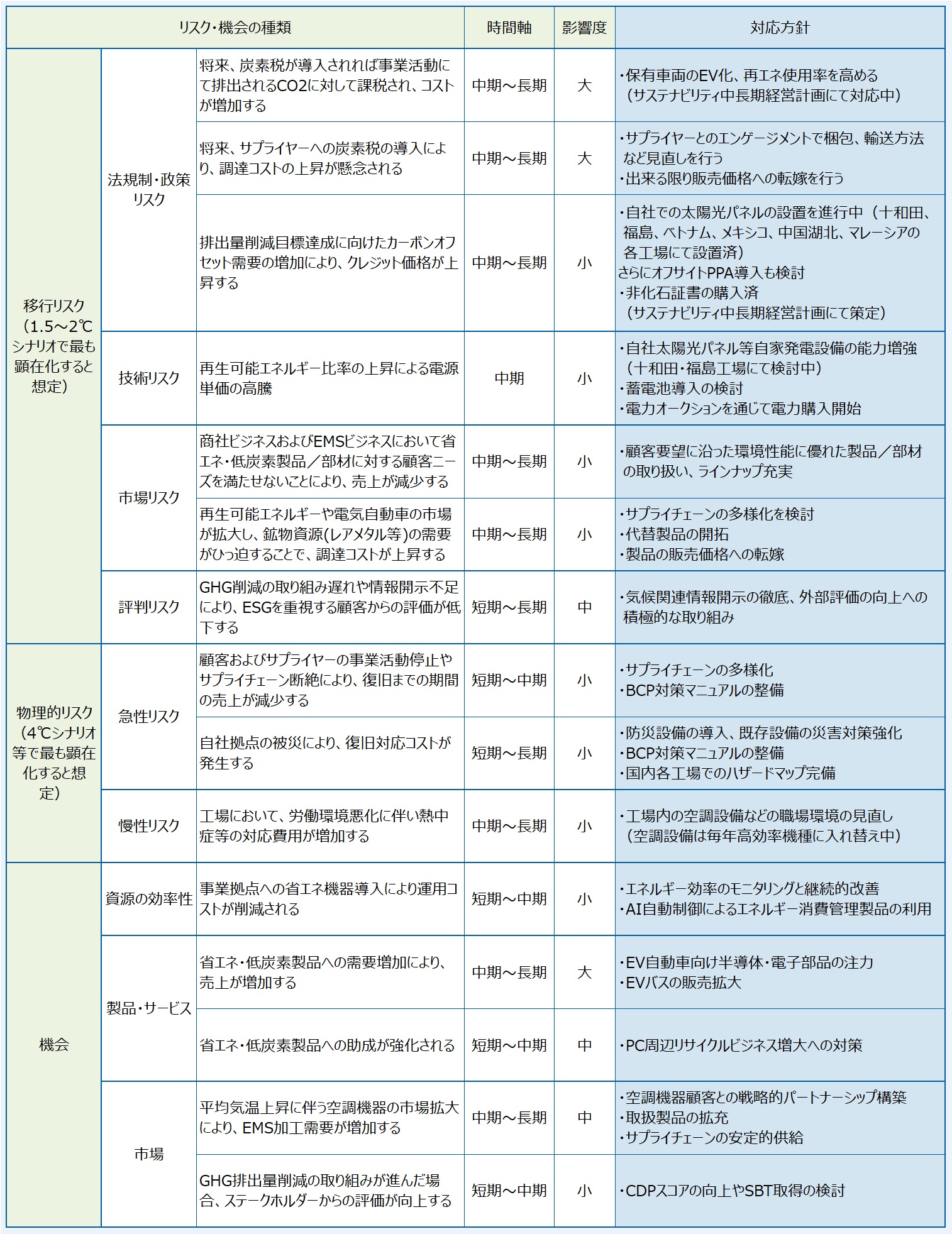

当社グループでは気候変動に関する重要な移行リスク・物理的リスクと機会として、下記を認識しています。

・時間軸:短期:~3年、中期:3〜6年(2030年)、長期:6年〜26年(2050年)

・影響度:大:営業利益の10%以上、中:営業利益の3%~10%、小:営業利益の3%未満

リスク管理

気候関連リスクを識別・評価・管理するプロセス

当社グループでは、サステナビリティ委員会直下の専門委員会として環境経営推進委員会を設置し、気候変動に伴う短期的および中長期的なリスクに関して、各部門・グループ会社で洗い出しを実施した後、環境経営推進委員会にて識別・評価し、特に重要であるリスクについては半期に1回、サステナビリティ委員会を通して取締役会に報告される体制となっております。

識別・評価された気候変動リスクに関しては、環境経営推進委員会にて予防策と対応方針を検討し、サステナビリティ委員会で内容を審議・決定した後、各部門・グループ会社にて実行されます。また、リスクの重要性と優先度の優先順位づけに関しては影響度と緊急度の二つの観点から総合的に評価をしております。これらの事案についても、サステナビリティ委員会から取締役会に対して適時適切に報告される体制となっております。

全社のリスク管理への統合プロセス

全社リスクを統括するリスクマネジメント委員会はサステナビリティ委員会直下の専門委員会として設置され、それぞれのリスクごとに対応部門を定め、各部門におけるリスク管理責任者の指揮監督のもと、リスク管理のために必要かつ適正な体制を整備しております。気候変動に係るリスクに関しては、環境経営推進委員会とリスクマネジメント委員会とが連携して、全社統合的なリスク管理体制を構築しております。

指標と目標

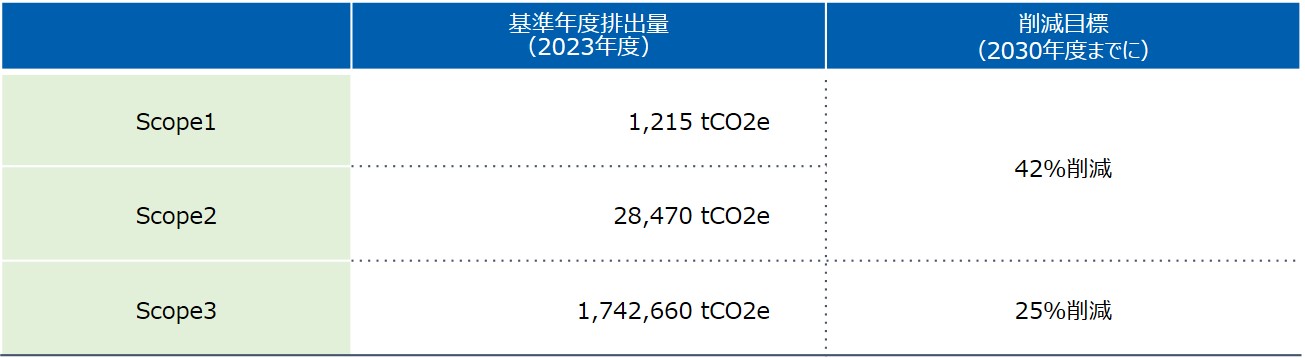

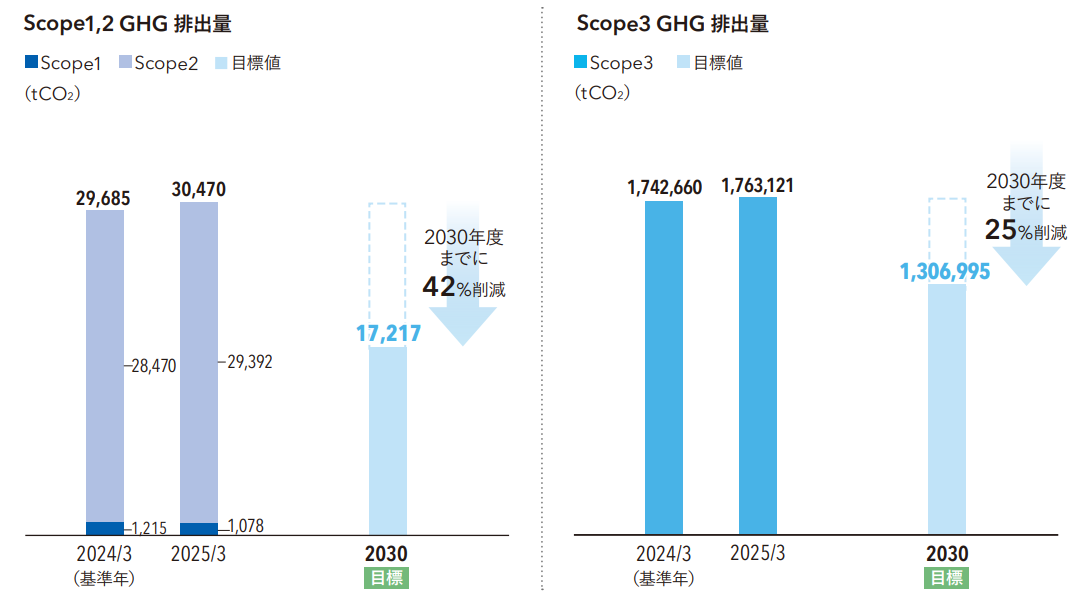

当社グループは2023年度(2024年3月期)よりScope1,2,3の算定を開始しました。これにより、2023年度排出量を基準とし、削減目標として2030年度までにScope1+2では42%削減、Scope3では25%削減と定めました。当社グループでは目標達成に向け取り組んでまいります。

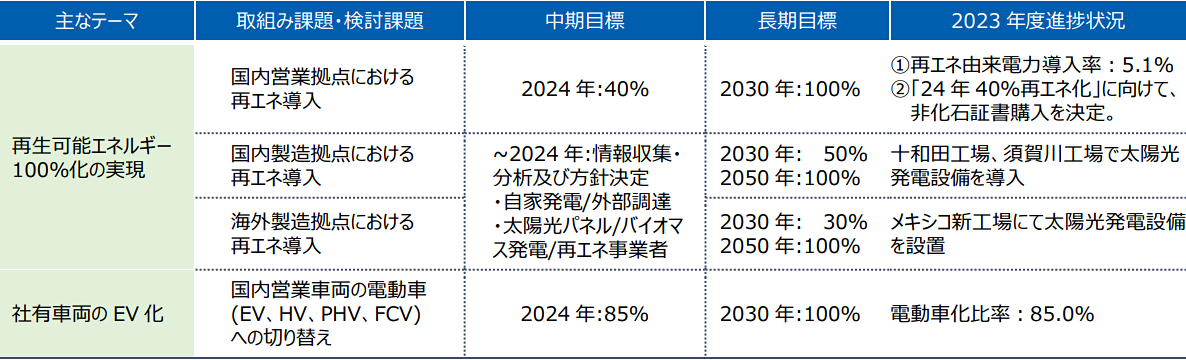

また、当社グループは「サステナビリティ中長期経営計画(2021 年 11 月 25 日公表)」を策定し、GHG 排出量削減に関連する環境課題については、「再生可能エネルギー100%化」および「社有車両の EV 化」に取り組んでおります。

主な KPI の中長期目標ならびに 2024年度の進捗状況は次の通りです。

当社は、継続的な排出量の管理や透明性の高い情報開示の観点から、2024年3月期より温室効果ガスの排出量としてScope1、2、3別に算定しております。また排出量の削減目標を、2024年3月期を基準として2030年度までにScope1・2では42%削減、Scope3では25%削減と定めました。当社グループでは今後とも継続した算定と現状の把握を進めるとともに目標達成に向け取り組んでまいります。

2025年3月期の排出量は以下のとおりです。

※Scope1~3に関する詳細なデータについてはこちら(ESG データ集)。

再生可能エネルギー100%化の実現に向けて

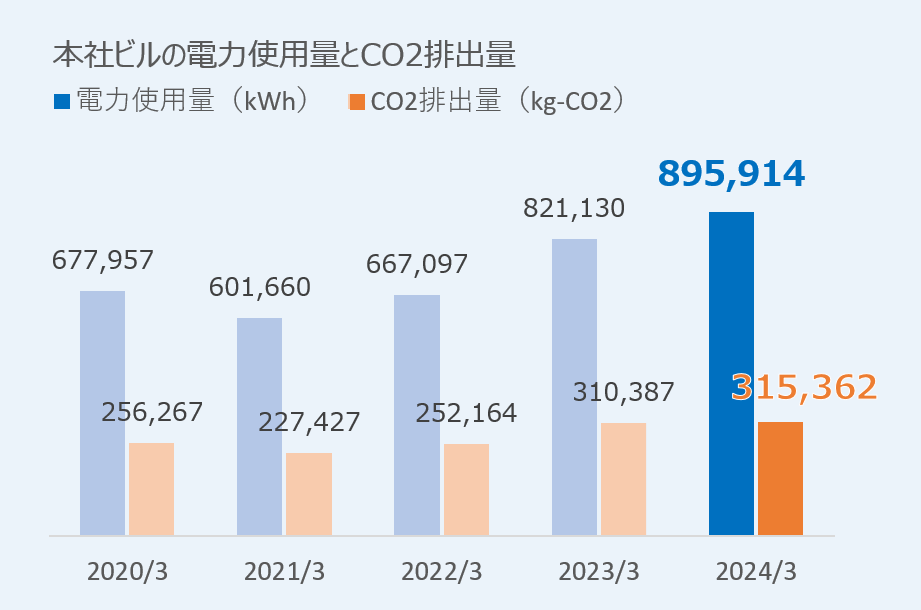

加賀電子本社ビルは、外装に外気導入型ダブルスキン(※)カーテンウォールを採用し、事務室内に外気を取り入れることで熱負荷の軽減や自然換気の導入、遮音性の向上を実現した省エネルギー設計となっています。

また、ビル屋上に太陽光発電パネルを設置しエコエネルギーを併用するほか、全館にLED照明を採用するなど、さまざまな環境技術を取り入れることで省エネルギー、CO2排出量の削減に努めています。

※ダブルスキンとは、建物外壁の一部または全面をガラスで二重に覆う建築手法です。

このほか、青森県、福島県の製造拠点や、海外でも中国・ベトナムに加えメキシコにおける製造拠点において太陽光パネルによる再生可能エネルギー設備を導入しました。これにより年間使用量電力のうち数十%程度を賄う拠点がほとんどですが、なかでも最大のベトナム工場では70%以上を賄える見込みです。当社グループでは環境への配慮とともに太陽光パネルの増設、蓄電池の設置を行い今後も再生可能エネルギー100%化の実現に向けた取り組みを進めてまいります。

福島事業所

メキシコ新工場

ベトナム工場

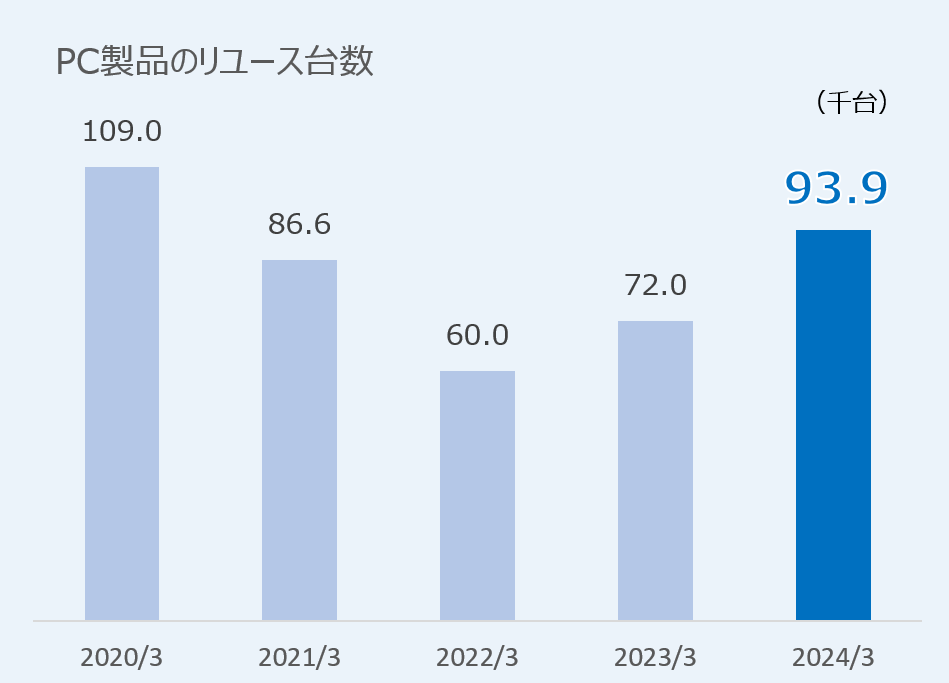

PC製品のリユース・リサイクルビジネスを展開

グループ会社の加賀マイクロソリューション株式会社は、電子機器製品の開発・製造・販売から、修理・保守、リユース・リサイクルまで、お客様からの幅広いご要望にお応えして、事業領域を柔軟に変化・拡大してきました。

当社グループの強みであるEMSビジネスで培った電子機器製造の知見、豊富な電子部材の調達ルートを活用して、PC製品のリユース・リサイクルビジネスにも注力。

当社グループは、CO2やごみの排出量削減といったリデュース活動に加えて、このような事業活動を通して、リユース・リサイクルの側面からも環境負荷低減、循環型社会の実現に向けて貢献してまいります。

加賀マイクロソリューションでの修理の様子

~加賀電子本社へのビオトープ設置~

当社では、2023年より本社ビル屋上庭園にビオトープを設置しています。生物および植物の育成を通じて生物多様性の保全や自然環境の保護に取り組むとともに、種の保存および生物が生息しやすい環境の整備にも努めています。また、協力いただいているNPO法人の方を講師としてお招きし、従業員との家族向けに生物多様性に関する講演会を定期的に開催しています。今後も生物および植物の生息状況を調査し、当社ウェブサイトを通じて情報発信を進めてまいります。

※ビオトープとは、動植物が生息できるように整えられた空間のこと。

「ビオトープ」の特徴

当社では、従業員が働く職場の環境整備の一環として本社ビルに屋上庭園を設け、食事や休憩、従業員同士の懇親のスペースとして活用しております。今般、その一角(縦3m×横4m)に人工的な池を配置し、生物の生息環境となるビオトープとして整備しました。池には2㎝、6㎝、12㎝、18㎝の4段階の深度を設け、浅瀬に生息する生物・植物にも配慮するなど多様な環境を配し、様々な生物が生育できるようにしました。また、ビオトープを構成するうえで重要な役割を担う植物については、本社ビルが所在する、神田松永町、いわゆる秋葉原地区は荒川水系の流域に位置するため、それと同じ環境を再現するため、江東区役所の協力を得て荒川河川敷の土壌を譲り受けました。これによって、埋土種子から貴重な植物が発芽することも見込まれます。

また、当社本社ビルが所在する神田松永町は皇居から約2キロの位置にあるため、そこで生息する昆虫などの生物の飛来が期待されます。更に、当社のビオトープがサテライトとなって、これら生物の活動範囲を広げ、昆虫や生物の繁殖地域が広がることも期待できます。魚類などの水生生物については、企業内のビオトープには一般人の立ち入りが制限されるため外来種の持ち込みリスクがない利点を活用して、在来生物にとって最適な生育環境として固有種の育成にも貢献できると考えております。

<ビオトープ設置前>

<ビオトープ設置後>

当社は、定期的(春、夏、秋の3回程度)にビオトープにおける生物の生息状況を調査し、次のとおり当社ウェブサイトに掲載しております。また、調査活動とともにビオトープ講演会を開催しております。講演会には社員だけでなく、お子様も含めた家族の方々も参加され、楽しく自然に触れることができる機会となっています。当社グループではこのような取り組みを通じて従業員、更にはその家族にも自然環境、生態系への興味を持ってもらい、生態系維持にグループ全体で取り組んでまいります。