IR(投資家情報)Investor Relations

IR(投資家情報)Investor Relations

統合レポート 中期経営計画2027

これまでと比べ、何か変化はありますか。

「中期経営計画 2024」(以下、前中計)では、経営トップがある程度レベル感を描き、それをセグメントごとに落とし込んで肉付けするトップダウンアプローチで目標設定を行いました。

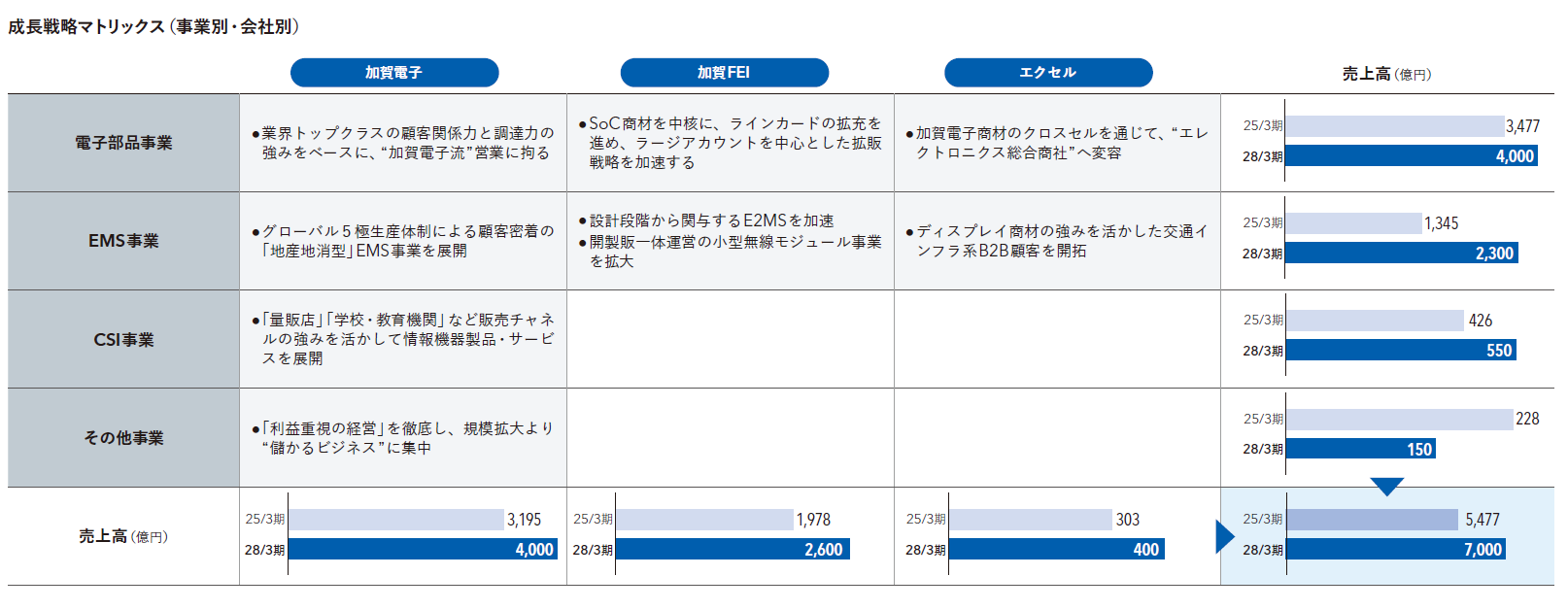

これに対して「中期経営計画 2027」(以下、新中計)では、事業部門それぞれに中期経営計画を作成させ、それを積み上げたボトムアップアプローチで、「売上高7,000億円以上」に目標を設定しました。一方、長期目標として掲げている「売上高1兆円」の実現には、新中計で「売上高8,000億円以上」の達成が欠かせません。これについてはM&Aで上乗せする建て付けとしました。

そして、7,000億円の根拠となる、各事業部門の現状と意志を個別に確認し、どのようにすれば達成できるのか、足りないリソースは何なのかのディスカッションを踏まえ、必要な手立てを講じているところです。

これまで当社の事業体は、「いかに利益を出すか」へのこだわりが非常に強く、PLを意識しがちでした。新中計では、事業ポートフォリオを考えていくにあたって、将来のBSのあるべき姿を見据え、資本コストや資本収益性の観点から事業投資やM&Aを検討する意識付けを行っていきます。

また、ネットキャッシュが同業他社と比較して圧倒的に厚く、財務安定性は優れているものの、資本効率に課題がありました。前中計では、新規M&Aとして用意した資金を使う機会に恵まれなかったことも要因です。

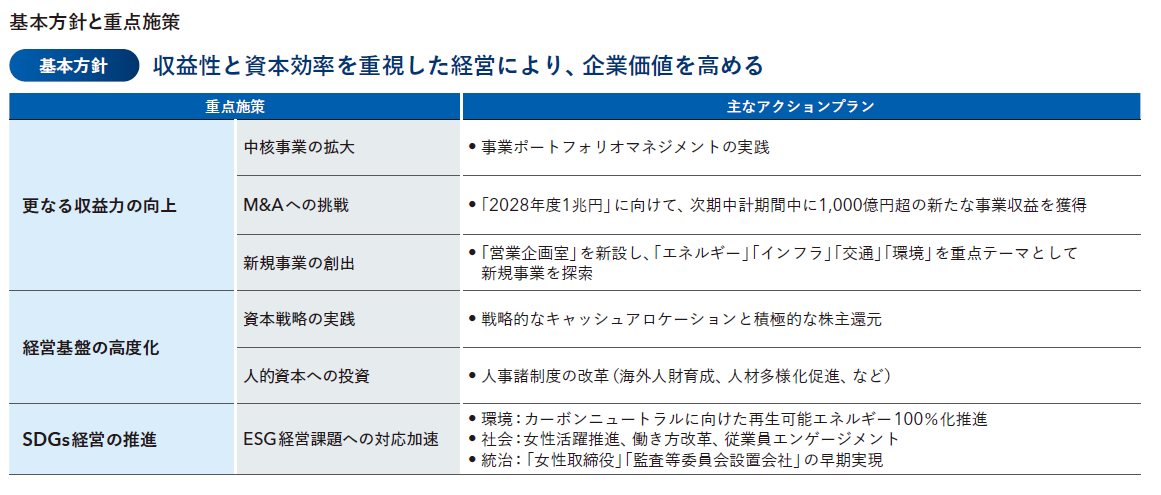

新中計では、基本方針に掲げた「収益性と資本効率を重視した経営により、企業価値を高める」のとおり、経営トップ自らが意識を変え、資本効率向上に取り組みます。

一方、事業ポートフォリオの考え方を組織に定着させるには、現場の意識改革も必要です。

加賀電子では、構成する組織の最低単位が「課」で、それが集まって「部」、そして「事業部」となります。企業文化的に、それぞれの「課」がお客様のご要望を聞き、それぞれに効率性を考えて事業に邁進するスタイルとなっています。カバーする領域が他社に比べて圧倒的に広いため、個々の領域の景気変動による影響を受けにくく、結果として安定的な業績を上げられることが当社の強みであります。

当社は独立系商社ですから、もともと“売るものがない”ため、お客様のご要望をまず聞くところからスタートしたことが原点です。これを「すべてはお客様のために」の経営理念に昇華させ、行動指針である「加賀イズム」として実践してきました。したがって、“売るものがあって、どこに売るか”という、メーカー系商社と比較して圧倒的に強い営業力が今日でも武器となっています。

一方、個々に強い組織が集まれば会社として最高に強いはずですが、個人商店の集合体のような有りさまであったため、大きな方針・戦略のもとで、組織一丸となって取り組むことは不得手な状況にありました。そこで2023年4月、市場軸で横串を刺す組織として「営業企画室」を新設し、営業支援システム(SFA)を導入し、情報連携を図る仕組みの浸透を進めています。

お客様から課題を引き出すのが、一番ヒット率が高いのは間違いなく、それには当社が持つ顧客接点力はこれからも圧倒的に強くなければなりません。そして、お客様、仕入れ先とWIN-WINの関係を構築していかなければ、当社自身の存在が薄れていってしまいます。

AIが急速に普及する現在、お客様の課題への回答が、ネットを叩いて出てきた答えと同じでは意味がありません。時代の進化に対抗していく秘訣は、グループ内に豊富にある、ネットには載っていない“生の情報”を掘り起こし、いかに整理し分析して提供できるかにかかっていると考えています。ここで同業他社に先行し、さらに圧倒的な顧客接点を築いていきたいと考えています。

個々の組織が強い企業文化の上に、プラスアルファの武器として、この“生の情報”を活かすデジタルマーケティングを強化しています。

新中計では、中核事業の拡大による「更なる収益力の向上」を重点施策の一つとして掲げ、「事業ポートフォリオマネジメントの実践」をアクションプランに定めました。

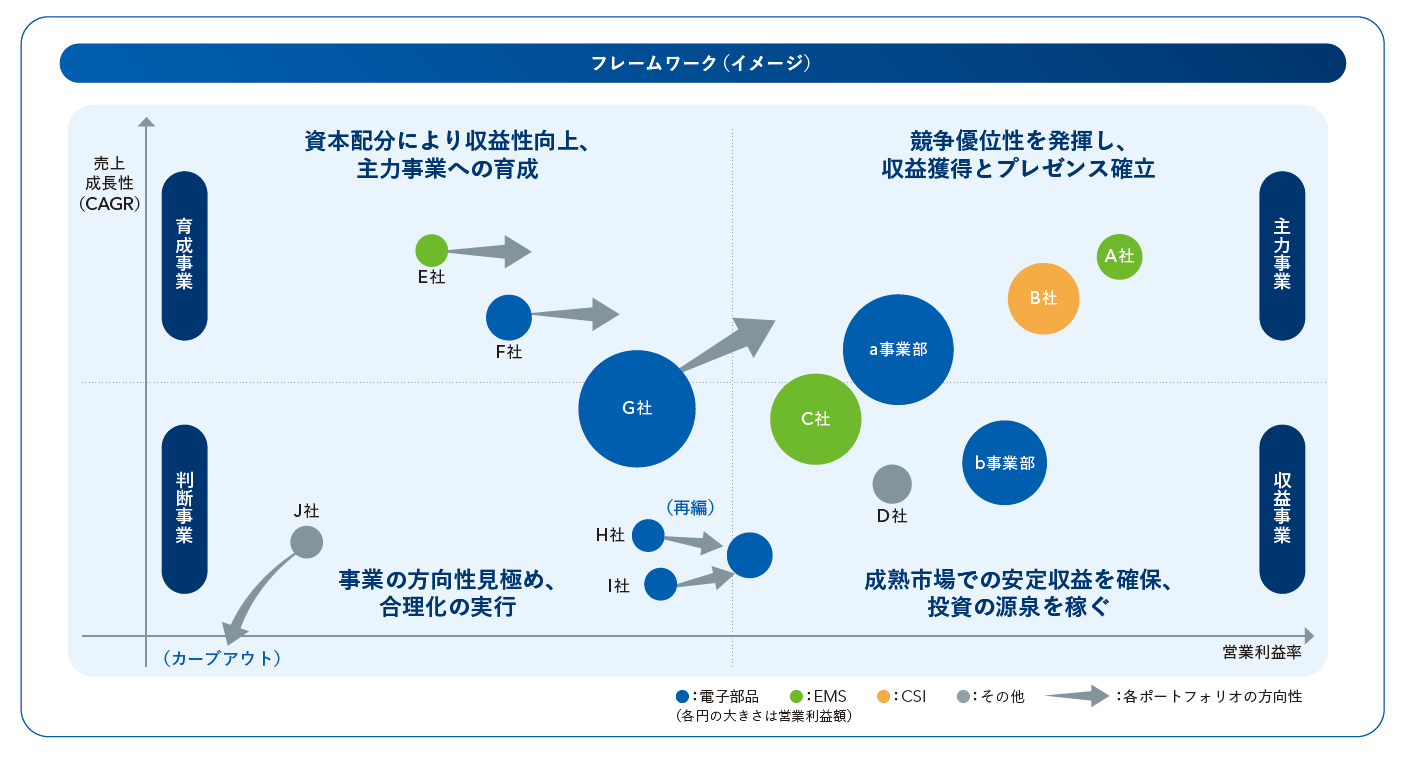

加賀電子グループを構成する組織として、加賀電子は事業部単位、そしてグループ会社は個社単位で、縦軸に売上成長性、横軸に営業利益率を置いてそれぞれをプロットし、各事業の中長期的な方向性を分析し、投資方針や予算・実績管理を行っていきます。従来は個別に管理してきましたが、M&Aによってグループ会社も増えたため、より適切な経営資源の配分を全体最適の観点からマネジメントしていきます。

電子部品事業では、同業の買収や経営統合などを通して、引き続き規模の拡大を追求します。

当社が成長ドライバーに位置付けるEMS事業では、新中計で目標とするCAGR(年平均成長率)でも明らかなように、競合他社を凌駕するような成長を目指しています。すべて内製でものづくりを行っていたお客様が、その一部あるいはすべてを外部委託に切り替える動きが増えています。当社のEMS事業は、これらの動きをしっかりと捕捉していくことで、高い成長を実現できると見込んでいます。

EMS事業をさらに成長させるには、お客様のバリューチェーンの上流工程にある開発プロセスからアプローチすることが望ましいと考えています。当然、ハードルは高く、リスクも考慮しなければなりませんが、得られる付加価値と考慮すべきリスクを天秤にかけながら、どこまで取り組むべきかを見極めていく必要があります。EMS事業における最終的な目標は、あくまで「部品を売りたい」であり、ここに変わりはありません。

EMS事業における高付加価値化への取り組みでは、加賀FEIが事業譲受した小型無線モジュールも期待しています。Bluetoothモジュール、Wi-Fiモジュールを核に、加賀FEIの開発部隊も活用して、お客様の完成品生産を取りにいく展開を推進しています。

もう一つの重点施策である「M&Aへの挑戦」では、電子部品・半導体の商社であれば、「売上高200~300億円以上」を下限に、業界再編に前向きな企業をターゲットとしています。今回、当社グループに加わった協栄産業のようなメーカー系商社は、当社のような独立系商社と組むことで活路を見出そうとしています。こうした企業と一緒となって業界再編を進めていきたいと考えています。

また、「新規事業の創出」では、「エネルギー」「インフラ」「交通」「環境」の4つの重点テーマを掲げています。いずれも起点は、人口減少、人手不足、DXの推進といった社会課題をターゲットに、いかに当社グループのアセットを充てていくかというアプローチが近道だと考えています。電子部品・半導体に強いというアセットもあれば、ものづくりに強いEMSというアセットもあります。当社グループが持つ強固な顧客基盤を活かし、うまくマッチングできる企業と連携して事業を興していく構想を描いています。先ほど触れた営業企画室が中心となって取り組みを進めています。

「人的資本の投資」では、中核人財をどのように育てていくか、絶対的な母数をどのように増やしていくかが重要です。こうした中核人財のモチベーションを高めるには、次世代に活躍を期待する人財を階層ごとにしっかりと定め、目標を与えて教育する一方、そうした人財の離職を避けるため、きちんと評価していくことが重要です。

経営企画の“け”の字も知らずに異動した、私自身の体験から言っても、さまざまな部署、思ってもみない異動を経験することが、自分自身を高めるきっかけとなります。次世代での活躍を期待する人財は、どんどん異動させ、さまざまな経験を積ませるべきだと思います。

これからは海外事業のウェイトがますます大きくなるため、海外人財が圧倒的に不足している現状を早期に打開する必要があります。社内で海外に行きたい人財を増やすだけでなく、社外からのキャリア採用も強化しなければなりません。

人財不足からローテーションが上手く機能せず、日本に還流せずにアウト・アウトの異動が常態化していることも問題です。これでは、海外に行きたいと手を挙げる人財が減っても仕方ありません。有用な海外人財を育成することが、喫緊の課題であると認識しています。

当社の人財は、皆元気でアグレッシブであり、何でもやらせてもらえ、何でもものを言うことができます。会長の塚本は、創業者でありながら誰にでも謙虚であり、そのような資質であるからこそ、創業から今日まで幅広い人脈が築けたのだと思います。社長の門も、仕事では厳しい面もありますが、従業員のことを親身になって考えています。

自由な社風があり、見習うべき対象がトップに立っている当社の良さをさらに引き出す取り組みに邁進していきたいと考えています。